LEÏLA SEBBAR

Carnet de lecture – décembre 2006 / janvier 2007

À Tunis, Elyzad, une nouvelle maison d’édition. Le livre de la frontière, de Jaume Pont, illustrations de Rachid Koraïchi, Al Manar, 2006.

Une jeune maison d’édition tunisienne, de langue française, elyzad (4 rue d’Alger 1000 Tunis – Tunisie) dirigée par Élisabeth Daldoul, publie des nouvelles. Un pari que peu d’éditeurs osent aujourd’hui. Parmi ses collections : Littérature, Éclats de vie, et Passages, la collection de nouvelles inédites d’écrivains tunisiens et francophones des rives nord et sud de la Méditerranée. Une jeune maison d’édition tunisienne, de langue française, elyzad (4 rue d’Alger 1000 Tunis – Tunisie) dirigée par Élisabeth Daldoul, publie des nouvelles. Un pari que peu d’éditeurs osent aujourd’hui. Parmi ses collections : Littérature, Éclats de vie, et Passages, la collection de nouvelles inédites d’écrivains tunisiens et francophones des rives nord et sud de la Méditerranée.

Dernières nouvelles de l’été 2005 donne voix, autour de l’été, à cinq écrivains : Ali Béchir, Hélé Béji, Tahar Bekri, Colette Fellous, Alain Nadaud. Récit, journal, méditation, promenade… Autant de formes que prennent ces cinq nouvelles. Le prochain recueil La main sera au Maghreb des livres les 10 et 11 février 2007 à Paris. Précisons que chaque nouvelle est précédée d’une photo de l’auteur choisie par lui-même. Précisons aussi que chaque livre est soigné, cousu (ce qui est de plus en plus rare) le lecteur l’a bien en main, la couverture est sobre et séduisante.

Le 8 décembre, Maison de la Catalogne à Paris, on présente le poète catalan Jaume Pont et le beau livre des éditions Al Manar. Alain Gorius dans sa collection Méditerranée publie : Le livre de la frontière traduit par François-Michel Durazzo, avec des dessins de Rachid Koraïchi, un livre étrange qui se présente comme une anthologie de la poésie arabe espagnole au siècle d’or. Quatorze poètes dont deux femmes, Zaynab Bint Yûsuf (994-1072) élevée à Cordoue dans une famille noble, impertinente et libertine, séductrice et poétesse, à la fin de sa vie à Lleida (Lerida) elle enseigne la sourate coranique. Elle a écrit des lettres à l’amant « Le petit Moineau », « un amant mou et maladroit », des satires, des poèmes d’amour, comme Hayât « al-Waydiyya ». Juive convertie, fille d’un dignitaire de la cour, lettrée en hébreu, en latin et en arabe, elle meurt en exil à Malaga au 12e siècle. Ses poèmes chantent l’amour malheureux. Hayât a aussi écrit des traités de philosophie, de médecine et d’astronomie… Pour chacun des poètes, Jaume Pont s’amuse à inventer une biographie et les poèmes, c’est lui qui les écrit sur tous les tons, élégie, aphorisme, éloge, lamentation…

Tout est fiction. Fiction multiple, ludique qui met en scène les lettres arabes andalouses et catalanes par la voix d’un poète contemporain, Jaume Pont.

Un beau livre de poète et d’artiste.

Alain Gorius, avec ses livres, poursuit un travail original, précieux, des livres d’artistes où il met en duo écrivains et artistes, aux éditions Al Manar : http://editmanar.free.fr

27 au 29 décembre 2006

Littérature des colonies. Cinq histoires d’Outre-mer, 1939 ; Jack chez le roi Kokeliko, album pour enfants, Hachette.

Avec D. À l’extrême pointe de l’estuaire girondin, Soulac sur mer. L’océan on le regarde, on l’écoute, on le longe à pied, on ne le touche pas. Je lis des livres tournés vers les colonies.

Les libraires de Pages volantes, rue Bartholdi dans le 15e à Paris, deux sœurs, deux amies ? Je crois en avoir déjà parlé et leur avoir donné des prénoms, j’ai oublié lesquels. Je les appelle, pour cette fois, Angèle et Gabrielle (j’aurais ainsi nommé des filles que je n’ai pas eues), ces libraires gardent pour moi des livres anciens, des fictions traitant des colonies françaises. Je pars à travers le Médoc jusqu’à Soulac avec ces deux livres illustrés dont j’ai envie de parler, d’autres aussi.

Cinq histoires d’Outre-mer, Afrique du Nord, Madagascar, Indochine, Réunion, Afrique occidentale française, éditions Roger Dacosta, pour le Laboratoire de l’Hépatrol, 1939 livre illustré dans un coffret cartonné. À chaque nouvelle, un auteur. Louis Bertrand, Marius-Ary Leblond (deux en un : Georges Athénas et Aimé Merlo), Pierre Mille, André Demaison, Jean d’Esme, pour la plupart membres de la Société des romanciers et auteurs coloniaux français, fondée par Pierre Mille en 1926, écrivains les plus représentatifs d’une littérature abondante et très souvent médiocre. Attachés à défendre la mission coloniale de la France à travers l’Empire. Les cinq nouvelles de ce recueil reflètent bien l’esprit des écrivains. Rendant compte des préjugés raciaux et racistes des Français des colonies, Louis Bertrand (Un réveillon dans la brousse) fait dire à un Alsacien « Les Bicots méritent tous une balle derrière les oreilles », Marius-Ary Leblond (Le paradis perdu) mettent en scène un jeune Français de la Réunion amoureux d’« une petite mulâtresse » mais, dit-il « Jamais il ne s’exhibera avec une octavonne à son bras », dans l’île, une devise : « une blanche ne doit pas se conduire comme une fille de couleur », rendant compte aussi bien des excès nuisibles de certains coloniaux, Pierre Mille (Les chercheurs d’or) ridiculise l’incompétence et le cynisme de la justice coloniale à Madagascar, ces écrivains ne mettent jamais en cause le système colonialiste lui-même. En témoignent les nouvelles et romans de certains de ces auteurs que Alain Ruscio a publiés dans une anthologie passionnante : Amours coloniales, aventures et fantasmes exotiques de Claire de Duras à Georges Simenon, avec une préface de Madeleine Rebérioux (Editions Complexe, 1996). Lorsqu’ils mettent en scène des Tirailleurs sénégalais pour leur rendre hommage, ces auteurs, dont André Demaison (il faut lire La randonnée de Samba Diouf, 1922) vantent souvent leur bravoure, leur dévouement au jeune officier français, sous commandement français, toujours, ils sont héroïques (ce qui ne leur fera pas gagner des galons… Il a fallu le film Indigènes de Rachid Bouchareb en cette fin 2006, pour que le Président Jacques Chirac promette des pensions équitables aux anciens combattants de l’Armée d’Afrique, il tiendra sa promesse en janvier 2007 ?) Si les soldats africains sont livrés à eux-mêmes ils dansent et André Demaison (La danse devant le feu) les montre ivres, incapables de se défendre, ils seront massacrés jusqu’au dernier. Cinq histoires d’Outre-mer, Afrique du Nord, Madagascar, Indochine, Réunion, Afrique occidentale française, éditions Roger Dacosta, pour le Laboratoire de l’Hépatrol, 1939 livre illustré dans un coffret cartonné. À chaque nouvelle, un auteur. Louis Bertrand, Marius-Ary Leblond (deux en un : Georges Athénas et Aimé Merlo), Pierre Mille, André Demaison, Jean d’Esme, pour la plupart membres de la Société des romanciers et auteurs coloniaux français, fondée par Pierre Mille en 1926, écrivains les plus représentatifs d’une littérature abondante et très souvent médiocre. Attachés à défendre la mission coloniale de la France à travers l’Empire. Les cinq nouvelles de ce recueil reflètent bien l’esprit des écrivains. Rendant compte des préjugés raciaux et racistes des Français des colonies, Louis Bertrand (Un réveillon dans la brousse) fait dire à un Alsacien « Les Bicots méritent tous une balle derrière les oreilles », Marius-Ary Leblond (Le paradis perdu) mettent en scène un jeune Français de la Réunion amoureux d’« une petite mulâtresse » mais, dit-il « Jamais il ne s’exhibera avec une octavonne à son bras », dans l’île, une devise : « une blanche ne doit pas se conduire comme une fille de couleur », rendant compte aussi bien des excès nuisibles de certains coloniaux, Pierre Mille (Les chercheurs d’or) ridiculise l’incompétence et le cynisme de la justice coloniale à Madagascar, ces écrivains ne mettent jamais en cause le système colonialiste lui-même. En témoignent les nouvelles et romans de certains de ces auteurs que Alain Ruscio a publiés dans une anthologie passionnante : Amours coloniales, aventures et fantasmes exotiques de Claire de Duras à Georges Simenon, avec une préface de Madeleine Rebérioux (Editions Complexe, 1996). Lorsqu’ils mettent en scène des Tirailleurs sénégalais pour leur rendre hommage, ces auteurs, dont André Demaison (il faut lire La randonnée de Samba Diouf, 1922) vantent souvent leur bravoure, leur dévouement au jeune officier français, sous commandement français, toujours, ils sont héroïques (ce qui ne leur fera pas gagner des galons… Il a fallu le film Indigènes de Rachid Bouchareb en cette fin 2006, pour que le Président Jacques Chirac promette des pensions équitables aux anciens combattants de l’Armée d’Afrique, il tiendra sa promesse en janvier 2007 ?) Si les soldats africains sont livrés à eux-mêmes ils dansent et André Demaison (La danse devant le feu) les montre ivres, incapables de se défendre, ils seront massacrés jusqu’au dernier.

Ces romanciers coloniaux théoriciens de la littérature coloniale (dont l’algérianiste Robert Randau que l’écrivaine Isabelle Eberhardt a rencontré à Ténès avec Slimène son mari alors Khodja, interprète) défendent une littérature coloniale contre la littérature exotique. La littérature coloniale permet de connaître et de découvrir tel pays de l’Empire, ses habitants et ses mœurs, alors que la littérature exotique reste superficielle, pittoresque, futile, tout au plus offre-t-elle un « tourisme colonial ». Il faudrait ajouter que la littérature coloniale est plus engagée à illustrer les bienfaits de la colonisation, porte-parole de l’idéologie dominante et officielle de l’époque, tandis que la littérature exotique répondrait, je pense, à la formule de Victor Ségalen concernant l’exotisme qu’il définit comme une « esthétique du divers ». On entend aujourd’hui dans cette expression de Ségalen ce qui est devenu en France, depuis quelques années, officiellement, « la diversité culturelle ».

Après le phare de la pointe de Grave (dans Les carnets de Shérazade, Gilles le routier, un homme de la mer, parle de sa passion des phares et de Jules Verne à Shérazade qu’il a découverte dans la vaste cabine de son camion, endormie) le phare ressemble à un minaret décoré. Il fait froid, dans la chambre d’hôtel, l’Hôtel des pins, couette et couverture, je lis le livre pour enfants Jack chez le roi Kokeliko (illustré) de Magdeleine du Genestoux, écrivain pour la jeunesse (Hachette, pas de date de publication, 1930-1940, je pense).

L’île n’est pas nommée, « une petite île de l’Océanie ». Jack, 9 ans, le fils du gouverneur quitte l’Europe pour l’île. L’auteur écrit l’histoire comme un conte. On pense à Boucle d’or et les trois ours. La forêt est interdite à cause des « sauvages anthropophages ». Le stéréotype du cannibalisme joue comme élément séducteur. L’enfant veut aller voir. La transgression lui fait découvrir des enfants colorés, gracieux, habillés de plumes et de perles, ils parlent français avec l’accent des îles. Jack est fasciné par le roi, son singe et son perroquet ; il rejoindra la maison paternelle dans la pirogue royale, il n’a pas été mangé par les sauvages… Les livres écrits et illustrés pour les enfants sont, pour la plupart, moins chargés d’idéologie colonialiste. Les auteurs ne se prennent pas au sérieux comme les écrivains théoriciens et propagandistes, ils ne songent pas d’abord à délivrer un message en faveur de la colonisation. Les auteurs n’échappent pas à l’emprise de cette idéologie, mais ils sont davantage occupés à distraire l’enfant lecteur, à lui faire découvrir dans la fantaisie et le merveilleux, l’autre contemporain, semblable et différent, le petit étranger, la petite étrangère qui pourraient devenir un ami, une amie. La mièvrerie est un risque mais on est surpris, souvent, par l’originalité de l’approche du lointain et par l’humour des images. Il me semble qu’une autre lecture de nombreux libres pour la jeunesse concernant les colonies s’impose aujourd’hui, délestée du sectarisme des années 1968-70 et suivantes. De même, pour le regard porté sur la production d’images, photographies, cartes postales de la période coloniale. C’est pourquoi la réédition de Femmes d’Afrique du Nord 1885-1930 (ed. Bleu autour, 2006) augmentée du texte de l’historienne de la prostitution coloniale, Christelle Taraud, me paraît nécessaire et salutaire. Que notre regard en ce troisième millénaire ne soit pas borné comme il a pu l’être si longtemps. J’attends donc avec impatience le livre que prévoit Patrice Rötig, l’éditeur de Bleu autour (qui devrait avoir très bientôt son site) : Africaines, cartes postales 1885-1930 avec des cartes de la collection de Lynne Thornton, experte en peinture orientaliste.

Dans ma bibliothèque portative de voyage, j’avais emporté La princesse de Clèves, l’un de mes livres fétiches. Je n’ai lu que La Comtesse de Tende de la même Madame de La Fayette, une ébauche de roman.

Et puis aussi de Richard Millet, dont j’aime infiniment L’amour des trois sœurs Piale, Un balcon à Beyrouth, précédé de Beyrouth ou la séparation, édition revue et corrigée (La table ronde, la petite vermillon, 2005).

3 janvier 2007

Un balcon à Beyrouth de Richard Millet. Jean Pélégri, les mots de l’amitié.

Je termine le récit de Richard Millet à Paris. Un Corrézien à Beyrouth « Le rude Corrézien, le catholique mâtiné de rigueur protestante cède à l’Orient… » Le narrateur au Liban ne jouit de cet Orient que si l’arrière-pays de France, sa France, se reconnaît dans ses pérégrinations entre mer et montagne chrétienne, « … les noces de l’Orient et du haut Limousin », proche soudain de ce soldat corrézien transféré au levant durant le Mandat et qui écrit au dos d’une carte postale à sa tante en 1922 depuis Beyrouth. La carte postale attendait le regard de l’écrivain dans ses greniers à Saint-Angel. Je termine le récit de Richard Millet à Paris. Un Corrézien à Beyrouth « Le rude Corrézien, le catholique mâtiné de rigueur protestante cède à l’Orient… » Le narrateur au Liban ne jouit de cet Orient que si l’arrière-pays de France, sa France, se reconnaît dans ses pérégrinations entre mer et montagne chrétienne, « … les noces de l’Orient et du haut Limousin », proche soudain de ce soldat corrézien transféré au levant durant le Mandat et qui écrit au dos d’une carte postale à sa tante en 1922 depuis Beyrouth. La carte postale attendait le regard de l’écrivain dans ses greniers à Saint-Angel.

De 1960 à 1967, Richard Millet passe son enfance à Beyrouth entre français et langue arabe « Je ne pouvais savoir qu’en quittant le Liban en 1967, j’emporterais comme un bien précieux, l’accent libanais et la langue arabe, lesquels surgissent en moi comme l’eau à la surface des prés. » Les petites bonnes libanaises l’ont contraint à l’arabe et Mariam, la jeune juive de Beyrouth s’est appliquée à gommer « l’accent toulousain dans lequel traînaient des inflexions corréziennes. » Vingt-sept ans plus tard, le narrateur revient à Beyrouth : « Je ne suis pas revenu à Beyrouth pour m’y retrouver mais pour obéir à l’enfant que je fus, l’écouter enfin, le serrer contre moi… ». L’écrivain ne se promène pas sans ses ancêtres Lamartine, Nerval, Renan, Barrès, et Schéhadé le libanais, le poète. Des femmes de cet Orient, il aime la beauté, la sensualité sans les stéréotypes qui ont longtemps hypothéqué le regard occidental sur l’orientale lascive offerte, servile… « Je crois avant tout dans les femmes, amantes, mères et sœurs, à leur influence secrète sur les êtres et sur les choses, à leur corps qui donne la juste mesure du monde, à leur silence bruissant, à leur mystère dans la profonde lumière des chambres. »

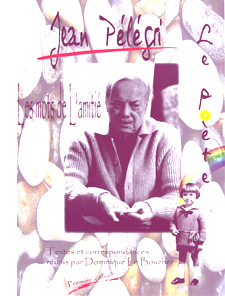

Dominique Le Boucher, l’amie des dernières années de l’écrivain Jean Pélégri (1920-2003) à Paris, privé de son Algérie natale, de son enfance à la ferme paternelle : Haouch et Kateb, la ferme de l’écrivain, m’envoie le premier cahier Jean Pélégri le poète, édité par les Cahiers des Diables bleus (on peut consulter le blog : les cahiers des diables bleus over-blog.com). Une édition qui aurait surpris Jean Pélégri par son originalité, sa fantaisie. Ses textes, lettres et poèmes inédits (1953-1956), accompagnent des photos de Djamel Farès et Jacques Du Mont, des dessins de Louis Fleury, Abdallah Benanteur, Denis Martinez des amis de Jean. De Pélégri, je connais les romans dont Le Maboul, pour moi le roman fondateur avec Nedjma de Kateb Yacine, de la littérature algérienne, ont-ils eu des héritiers, Kateb et Jean, dans l’Algérie d’après 1962, asséchée par le parti unique, la pensée unique, la perte de ses étrangers, la perte aussi de ceux qui avaient ensemble construit l’Algérie, bonheurs et malheurs qui font l’histoire d’un pays ? Dominique Le Boucher, l’amie des dernières années de l’écrivain Jean Pélégri (1920-2003) à Paris, privé de son Algérie natale, de son enfance à la ferme paternelle : Haouch et Kateb, la ferme de l’écrivain, m’envoie le premier cahier Jean Pélégri le poète, édité par les Cahiers des Diables bleus (on peut consulter le blog : les cahiers des diables bleus over-blog.com). Une édition qui aurait surpris Jean Pélégri par son originalité, sa fantaisie. Ses textes, lettres et poèmes inédits (1953-1956), accompagnent des photos de Djamel Farès et Jacques Du Mont, des dessins de Louis Fleury, Abdallah Benanteur, Denis Martinez des amis de Jean. De Pélégri, je connais les romans dont Le Maboul, pour moi le roman fondateur avec Nedjma de Kateb Yacine, de la littérature algérienne, ont-ils eu des héritiers, Kateb et Jean, dans l’Algérie d’après 1962, asséchée par le parti unique, la pensée unique, la perte de ses étrangers, la perte aussi de ceux qui avaient ensemble construit l’Algérie, bonheurs et malheurs qui font l’histoire d’un pays ?

Je découvre avec ce cahier de Dominique Le Boucher des poèmes d’amour à l’Algérie, des textes au père bien aimé, au fils Michel « Le petit capitaine ou la fin de l’été » « À Michel quand il aura quinze ans » la belle écriture de Jean (quelques pages manuscrites dans ce cahier, on aimerait en lire davantage en pleine page). Pélégri ne cache ni ses tourments ni ses doutes sur son travail littéraire, ce qu’il a à transmettre, cette guerre fratricide… Un cahier précieux.

Consultez d'autres carnets de lecture le site Littera 05 et sur le site Leïla Sebbar

|

Une jeune maison d’édition tunisienne, de langue française, elyzad (4 rue d’Alger 1000 Tunis – Tunisie) dirigée par Élisabeth Daldoul, publie des nouvelles. Un pari que peu d’éditeurs osent aujourd’hui. Parmi ses collections : Littérature, Éclats de vie, et Passages, la collection de nouvelles inédites d’écrivains tunisiens et francophones des rives nord et sud de la Méditerranée.

Une jeune maison d’édition tunisienne, de langue française, elyzad (4 rue d’Alger 1000 Tunis – Tunisie) dirigée par Élisabeth Daldoul, publie des nouvelles. Un pari que peu d’éditeurs osent aujourd’hui. Parmi ses collections : Littérature, Éclats de vie, et Passages, la collection de nouvelles inédites d’écrivains tunisiens et francophones des rives nord et sud de la Méditerranée. Cinq histoires d’Outre-mer, Afrique du Nord, Madagascar, Indochine, Réunion, Afrique occidentale française, éditions Roger Dacosta, pour le Laboratoire de l’Hépatrol, 1939 livre illustré dans un coffret cartonné. À chaque nouvelle, un auteur. Louis Bertrand, Marius-Ary Leblond (deux en un : Georges Athénas et Aimé Merlo), Pierre Mille, André Demaison, Jean d’Esme, pour la plupart membres de la Société des romanciers et auteurs coloniaux français, fondée par Pierre Mille en 1926, écrivains les plus représentatifs d’une littérature abondante et très souvent médiocre. Attachés à défendre la mission coloniale de la France à travers l’Empire. Les cinq nouvelles de ce recueil reflètent bien l’esprit des écrivains. Rendant compte des préjugés raciaux et racistes des Français des colonies, Louis Bertrand (Un réveillon dans la brousse) fait dire à un Alsacien « Les Bicots méritent tous une balle derrière les oreilles », Marius-Ary Leblond (Le paradis perdu) mettent en scène un jeune Français de la Réunion amoureux d’« une petite mulâtresse » mais, dit-il « Jamais il ne s’exhibera avec une octavonne à son bras », dans l’île, une devise : « une blanche ne doit pas se conduire comme une fille de couleur », rendant compte aussi bien des excès nuisibles de certains coloniaux, Pierre Mille (Les chercheurs d’or) ridiculise l’incompétence et le cynisme de la justice coloniale à Madagascar, ces écrivains ne mettent jamais en cause le système colonialiste lui-même. En témoignent les nouvelles et romans de certains de ces auteurs que Alain Ruscio a publiés dans une anthologie passionnante : Amours coloniales, aventures et fantasmes exotiques de Claire de Duras à Georges Simenon, avec une préface de Madeleine Rebérioux (Editions Complexe, 1996). Lorsqu’ils mettent en scène des Tirailleurs sénégalais pour leur rendre hommage, ces auteurs, dont André Demaison (il faut lire La randonnée de Samba Diouf, 1922) vantent souvent leur bravoure, leur dévouement au jeune officier français, sous commandement français, toujours, ils sont héroïques (ce qui ne leur fera pas gagner des galons… Il a fallu le film Indigènes de Rachid Bouchareb en cette fin 2006, pour que le Président Jacques Chirac promette des pensions équitables aux anciens combattants de l’Armée d’Afrique, il tiendra sa promesse en janvier 2007 ?) Si les soldats africains sont livrés à eux-mêmes ils dansent et André Demaison (La danse devant le feu) les montre ivres, incapables de se défendre, ils seront massacrés jusqu’au dernier.

Cinq histoires d’Outre-mer, Afrique du Nord, Madagascar, Indochine, Réunion, Afrique occidentale française, éditions Roger Dacosta, pour le Laboratoire de l’Hépatrol, 1939 livre illustré dans un coffret cartonné. À chaque nouvelle, un auteur. Louis Bertrand, Marius-Ary Leblond (deux en un : Georges Athénas et Aimé Merlo), Pierre Mille, André Demaison, Jean d’Esme, pour la plupart membres de la Société des romanciers et auteurs coloniaux français, fondée par Pierre Mille en 1926, écrivains les plus représentatifs d’une littérature abondante et très souvent médiocre. Attachés à défendre la mission coloniale de la France à travers l’Empire. Les cinq nouvelles de ce recueil reflètent bien l’esprit des écrivains. Rendant compte des préjugés raciaux et racistes des Français des colonies, Louis Bertrand (Un réveillon dans la brousse) fait dire à un Alsacien « Les Bicots méritent tous une balle derrière les oreilles », Marius-Ary Leblond (Le paradis perdu) mettent en scène un jeune Français de la Réunion amoureux d’« une petite mulâtresse » mais, dit-il « Jamais il ne s’exhibera avec une octavonne à son bras », dans l’île, une devise : « une blanche ne doit pas se conduire comme une fille de couleur », rendant compte aussi bien des excès nuisibles de certains coloniaux, Pierre Mille (Les chercheurs d’or) ridiculise l’incompétence et le cynisme de la justice coloniale à Madagascar, ces écrivains ne mettent jamais en cause le système colonialiste lui-même. En témoignent les nouvelles et romans de certains de ces auteurs que Alain Ruscio a publiés dans une anthologie passionnante : Amours coloniales, aventures et fantasmes exotiques de Claire de Duras à Georges Simenon, avec une préface de Madeleine Rebérioux (Editions Complexe, 1996). Lorsqu’ils mettent en scène des Tirailleurs sénégalais pour leur rendre hommage, ces auteurs, dont André Demaison (il faut lire La randonnée de Samba Diouf, 1922) vantent souvent leur bravoure, leur dévouement au jeune officier français, sous commandement français, toujours, ils sont héroïques (ce qui ne leur fera pas gagner des galons… Il a fallu le film Indigènes de Rachid Bouchareb en cette fin 2006, pour que le Président Jacques Chirac promette des pensions équitables aux anciens combattants de l’Armée d’Afrique, il tiendra sa promesse en janvier 2007 ?) Si les soldats africains sont livrés à eux-mêmes ils dansent et André Demaison (La danse devant le feu) les montre ivres, incapables de se défendre, ils seront massacrés jusqu’au dernier.

Je termine le récit de Richard Millet à Paris. Un Corrézien à Beyrouth « Le rude Corrézien, le catholique mâtiné de rigueur protestante cède à l’Orient… » Le narrateur au Liban ne jouit de cet Orient que si l’arrière-pays de France, sa France, se reconnaît dans ses pérégrinations entre mer et montagne chrétienne, « … les noces de l’Orient et du haut Limousin », proche soudain de ce soldat corrézien transféré au levant durant le Mandat et qui écrit au dos d’une carte postale à sa tante en 1922 depuis Beyrouth. La carte postale attendait le regard de l’écrivain dans ses greniers à Saint-Angel.

Je termine le récit de Richard Millet à Paris. Un Corrézien à Beyrouth « Le rude Corrézien, le catholique mâtiné de rigueur protestante cède à l’Orient… » Le narrateur au Liban ne jouit de cet Orient que si l’arrière-pays de France, sa France, se reconnaît dans ses pérégrinations entre mer et montagne chrétienne, « … les noces de l’Orient et du haut Limousin », proche soudain de ce soldat corrézien transféré au levant durant le Mandat et qui écrit au dos d’une carte postale à sa tante en 1922 depuis Beyrouth. La carte postale attendait le regard de l’écrivain dans ses greniers à Saint-Angel.  Dominique Le Boucher, l’amie des dernières années de l’écrivain Jean Pélégri (1920-2003) à Paris, privé de son Algérie natale, de son enfance à la ferme paternelle : Haouch et Kateb, la ferme de l’écrivain, m’envoie le premier cahier Jean Pélégri le poète, édité par les Cahiers des Diables bleus (on peut consulter le blog : les cahiers des diables bleus over-blog.com). Une édition qui aurait surpris Jean Pélégri par son originalité, sa fantaisie. Ses textes, lettres et poèmes inédits (1953-1956), accompagnent des photos de Djamel Farès et Jacques Du Mont, des dessins de Louis Fleury, Abdallah Benanteur, Denis Martinez des amis de Jean. De Pélégri, je connais les romans dont Le Maboul, pour moi le roman fondateur avec Nedjma de Kateb Yacine, de la littérature algérienne, ont-ils eu des héritiers, Kateb et Jean, dans l’Algérie d’après 1962, asséchée par le parti unique, la pensée unique, la perte de ses étrangers, la perte aussi de ceux qui avaient ensemble construit l’Algérie, bonheurs et malheurs qui font l’histoire d’un pays ?

Dominique Le Boucher, l’amie des dernières années de l’écrivain Jean Pélégri (1920-2003) à Paris, privé de son Algérie natale, de son enfance à la ferme paternelle : Haouch et Kateb, la ferme de l’écrivain, m’envoie le premier cahier Jean Pélégri le poète, édité par les Cahiers des Diables bleus (on peut consulter le blog : les cahiers des diables bleus over-blog.com). Une édition qui aurait surpris Jean Pélégri par son originalité, sa fantaisie. Ses textes, lettres et poèmes inédits (1953-1956), accompagnent des photos de Djamel Farès et Jacques Du Mont, des dessins de Louis Fleury, Abdallah Benanteur, Denis Martinez des amis de Jean. De Pélégri, je connais les romans dont Le Maboul, pour moi le roman fondateur avec Nedjma de Kateb Yacine, de la littérature algérienne, ont-ils eu des héritiers, Kateb et Jean, dans l’Algérie d’après 1962, asséchée par le parti unique, la pensée unique, la perte de ses étrangers, la perte aussi de ceux qui avaient ensemble construit l’Algérie, bonheurs et malheurs qui font l’histoire d’un pays ?